経営者として、従業員が労働しやすい環境を整備することは責務といえます。近年は、女性がライフイベントと仕事を両立しながら社会に参画できるようになってきました。

今回は経営者として知っておきたい産休育休の知識を取り上げていきます。休暇の取得の現状と、経営者としてできることを確認していきましょう。

産休育休の正しい知識

世間では働きやすさを評価する指標の一つとして「産休・育休の取りやすさ」が注目されています。まずは、基本的な産休・育休の定義を確認していきましょう。

産休とは「産前産後の休業」の略であり、労働基準法第65条に基づくものです。妊娠6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に、出産を予定している女性が休業を請求した場合、その女性を就業させてはならないと決められています。

また、育休とは育児介護休業法に基づく育児休業を指しています。育休では、1歳未満の養育する子供がいる場合、事業主に申し出ることで休業することができるという制度。事業主はこの申し出を拒むことはできないことになっています。

こうした休暇に関しては法律で定められているものであり、事業者は拒否することはできません。昔は結婚や出産を機に退職する女性も少なくありませんでしたが、昨今はライフイベントと両立しながら仕事を続けていきたいと願う人が増えているのです。こうした時代の流れに合わせて、経営者としても休暇を取得しやすくなるように配慮していく必要があるのです。

男女別の育休取得率

経営者としては、実際の世の中の企業がどれくらい休暇を提供できているのか実態が気になるところですよね。産休であれば仕事を休まざるを得ませんが、育休に関しては検討がつかない方も多いかもしれません。実際の育休の取得率を確認してみましょう。

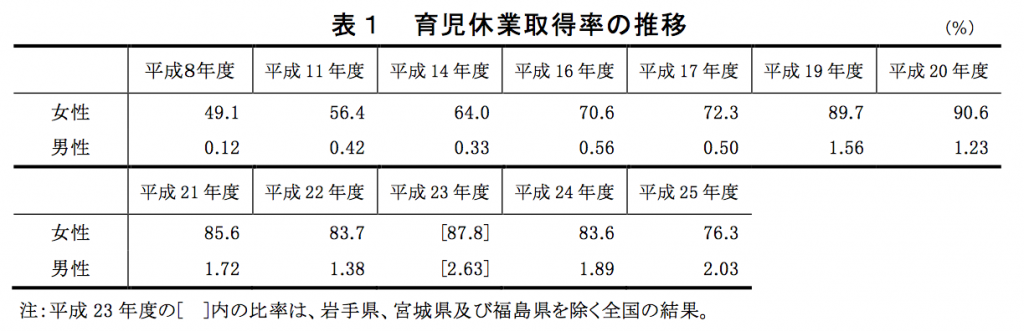

育休の取得率は、在職中に出産した女性のうち、育児休業を開始した人の割合で算出されています。平成8年度には女性49.1%、男性0.12%であったのに対し、平成25年度には女性76.3%、男性2.03%と飛躍的に向上しています。男性の育休取得率はまだまだ低い状況にありますが、共働き世帯が増えている中で、徐々に育休を取得しやすくなってきていることがうかがえます。

女性の産休育休の取得は徐々に浸透してきており、数字としても飛躍的に高まってきています。ただ、男女共同参画を掲げる社会としては、男性の育休取得率の低さが目立ちますね。海外では国によって違いはあるものの父親の育休取得も盛んであり、アイスランドでは120日、スウェーデンでは父母合わせて480日の有給育児休暇を取得することができるのです。各家庭で働き方のスタイルも異なることから、父母合わせて何日という決め方は合理的かもしれません。

「小企業にとっては辛い」は誤り

産休育休と聞くと、「大会社じゃあるまいし、こんな小さな企業で休まれると困る」と考える経営者もいるかもしれません。産休や育休を提供した実績のない会社であれば尚更です。休業中の従業員に、給料を支払わなければならないとなると、大打撃と考えるケースが多いようですが、実はここに経営者の誤った認識があるのです。

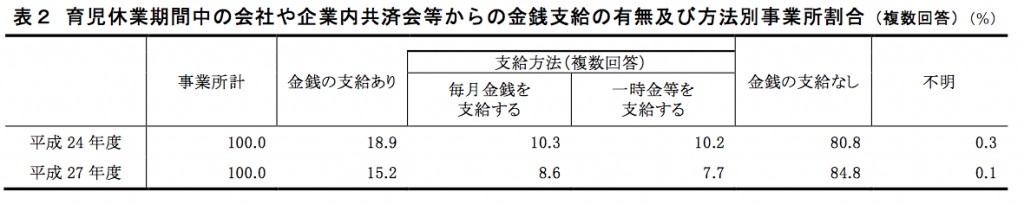

産休育休中は、「有給」と決められているわけではありません。健康保険・雇用保険などから出産手当金・育児休業給付が支給されるので、会社として不足分を補填するところもあるようですが、トラブルを避けるため雇用契約において「産休育休は無給」と明言している方もいます。ケースバイケースですが、休業中の企業からの金銭支給の有無については次の表を見ていきましょう。

金銭の支給があるケースは、平成27年度のデータでもわずか15.2%にとどまっています。つまり、育休中に金銭を支払わない企業が多数を占めているのです。育休中に従業員に欠員が出ても、有給にはならないことが多いため、外注などでうまく対応すれば大切な従業員を確保しておけるというわけです。

もちろん海外では有給の育児休暇を義務付けている国もあり、それが理想的な姿といえるのかもしれません。ただ、現状では我が国においては金銭の支給は行わないことが多いため、会社としても大きなダメージとはならないはずです。余裕のある会社は生活費の補助程度であれば支給することも視野に入れたいですが、少なくとも女性がライフイベントを乗り越えてキャリアを積んでいけるようにサポートしていく姿勢は求められるでしょう。また、そうした取り組みによって会社が社会的に評価されることにもつながります。

まとめ

経営者は産休・育休を取得する従業員に対してネガティブなイメージを持ってしまいがち。しかし、実は休業中は無給というケースが多く、外注などをうまく活用することで大切な従業員に長く働いてもらえる可能性が高まるのです。

出産や育児を乗り越えて働き手がキャリアを磨いていけるような環境を提供していきましょう。